Eine historische Betrachtung anhand des Freienwalder Totenbuchs und erhaltener Kirchenrechnungen

Von Ulrich Pfeil

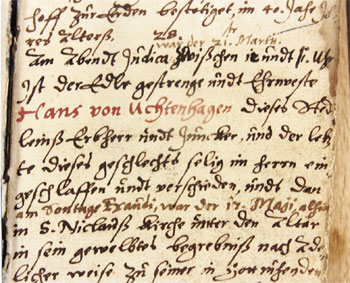

Freienwalde an der Oder, anfangs Vrienwolde, später Freyenwalde, heute Bad Freienwalde, ist wie seine Nachbarstadt Wriezen eine Gründung der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, wurde aber erst vor 700 Jahren, am 16. Juni 1316, in einer hier ausgestellten Urkunde des letzten askanischen Markgrafen, Woldemar (um 1280 – 1319), zum ersten Mal urkundlich erwähnt. 1373 zugunsten der Adelsfamilie v. Uchtenhagen mediatisiert, also der Landesunmittelbarkeit entzogen und der Herrschaft dieser Adelsfamilie preisgegeben, war Freienwalde von nun ab ein Ort, dessen Bewohner infolge des beginnenden Hörigkeitsverhältnisses zu den Uchtenhagen nur noch verminderte Rechte besaßen. Das setzte sich nach dem Tod des letzten Uchtenhagen, am 21. März 1618, unter landesherrlichem Regiment fort, denn Freienwalde wurde jetzt ein kurfürstliches, ab 1701 königliches Amt und blieb es bis 1810.

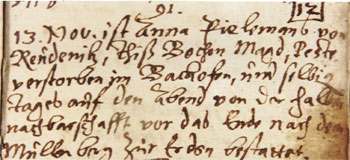

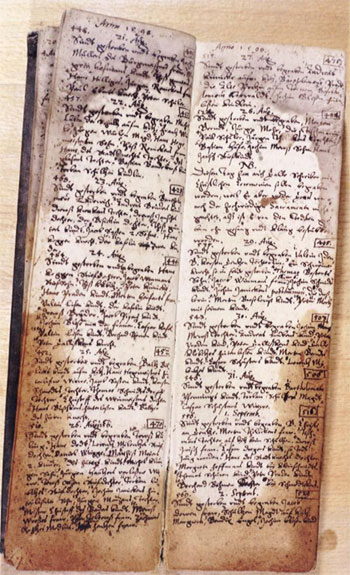

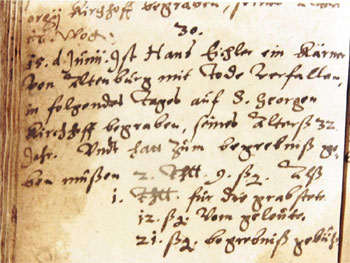

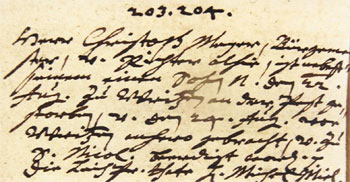

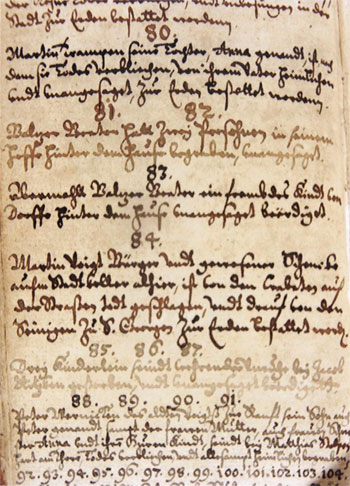

Die Freienwalder Geschichte ist bis in die frühe Neuzeit hinein eher bruchstückhaft überliefert. Die Periode von 1575 bis 1660 sticht jedoch daraus hervor. Diese Zeit, auf der einen Seite geprägt durch die 43 Jahre währende Herrschaft Hans v. Uchtenhagens (1554 – 1618), zum anderen durch die nachfolgende Zeit, als die Einkünfte der Stadt der Kurfürstin bzw. Kurfürstinwitwe bis 1660 als „Nadelgeld“ zugelegt wurden. Die Gemahlin des Kurfürsten wurde damit zur Schutzherrin der Stadt. Im Bad Freienwalder Pfarrarchiv schlug sich dieser 85 Jahre währende Zeitabschnitt in einer Reihe von außerordentlich interessanten Kirchenrechnungen nieder. Gemeinsam mit einem Totenregister von 1598 bis 1638 beleuchten sie diese Zeitspanne genauer als andere Epochen der Ortsgeschichte. Allein das älteste erhaltene Totenregister der Stadt und der dahin eingepfarrten, an die Stadt grenzenden, Fischerdörfer Kietz und Tornow hält in mehr als dreitausend Eintragungen die Namen von über viertausend Verstorbenen und darüberhinaus die von vielen ihrer Angehörigen fest. Lediglich ein Blatt aus dem Jahr 1618 fehlt heute im Totenbuch. Dabei ist dieses Buch beileibe kein langweiliges Totentabellarium. Im Gegenteil, es steckt voller Geschichten, die damals wie ein Lauffeuer durch das Städtchen geeilt sein mögen. Jede Eintragung ist ein Fenster in eine vergangene Welt, eine Momentaufnahme vom Leben, Treiben und Sterben in einer märkischen Kleinstadt und ihrer Umgebung bis hin zu den Wechselbeziehungen zu den Nachbarstädten Neustadt-Eberswalde, Oderberg, Wriezen, Strausberg, aber auch Bernaus oder Königsbergs in der Neumark (Chojna). Darüber hinaus werden aber auch Beziehungen zu Berlin und Frankfurt an der Oder erkennbar. Aber erst die von 1579 bis 1643 sporadisch erhaltenen Kirchenrechnungen bzw. Rechnungsfragmente der Stadtpfarrkirche St. Nikolai sind durch den Umstand, dass der Kirche damals wichtige Einrichtungen der Stadt gehörten, besonders aufschlussreich und machen sie zu einer Fundgrube damaligen städtischen Lebens. Ergänzt werden die erhaltenen Jahresbilanzen von einigen Rechnungen der Hospitalkapelle St. Georg, heute die Konzerthalle in St. Georg, die dann ab 1645 fast kontinuierlich vorhanden sind. Sie berichten jedoch nur von einer Einrichtung der Stadt, dem Hospital und seinen Vermögensverhältnissen, besonders von den 23 Ackerstücken am Weg nach Sonnenburg auf dem sagenumwobenen Roten Land, das eigentlich gerodetes Land bedeutet. Es gehörte dem Hospital und wurde von ihm verpachtet. Heute befindet sich an diesem Standort die Köhlerei. Viele städtische Belange waren damals mit denen der beiden Kirchen verquickt. Diese waren daher viel stärker in das städtische Leben eingebunden als Kirche heutzutage.

Die Ausgabentitel der Rechnungen sind von besonderem Interesse, da vor allem sie in vielfältiger Weise über kultur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge in der Gemeinde von St. Nikolai berichten. Einen wichtigen Platz nehmen die Ausgaben für die Ziegelherstellung in der der Kirche gehörenden Ziegelscheune und die Entlohnung von Ziegler und Sümpferer ein. Dieser war ein jährlich wechselnder Freienwalder Bürger, der half, den Ton aufzubereiten, zu sumpfen. Er gehörte zur anspannenden Bürgerschaft, also zu den Besitzern von Pferd und Wagen und erledigte während des Jahres, in dem er für seine Pfarrkirche tätig war, stets auch alle notwendigen Fuhren für die Kirchengemeinde. Nur das Holzhauen für die Ziegelproduktion hatte bereits in den Rechnungen des 16. Jahrhunderts seinen eigenen Platz, genauso der Ziegelverkauf. Daneben stehen Informationen zu Handel und Wandel. Natürlich finden sich auch Aussagen zu kirchlichen Bräuchen und Festen, wie das Ausschmücken der Kirche mit grünenden Birkenzweigen und frisch geschnittenem Gras auf dem Fußboden zu Pfingsten. Oder es wird über die Arbeit eines aus Schwedt angereisten Bildschnitzers an dem großen Kruzifix berichtet, das damals noch im Triumphbogen des Gotteshauses hing. Da der Künstler mit dreiundsiebzig Jahren für damalige Verhältnisse schon hoch betagt war, verwundert es wenig, ihn auch im Totenregister zu finden, denn er starb über der Arbeit in Freienwalde.

Sogar zur Wohnkultur der Geistlichen finden sich Bemerkungen, wenn der städtische Maler im Pfarrhaus die Wände einer Stube mit Ornamenten zierte. Daneben werden die sich ändernden Beziehungen zwischen Stadtregiment und Kirche sichtbar. Über den Titel „an die Armen“ spiegeln sich zunehmend auch die großen Zeitereignisse in den Rechnungen wider.

Eine Annahme geht davon aus, Freienwalde an der Oder sei aus Badehaus und Krug in der Nähe der Anlegestelle der schon zu spätslawischer Zeit verkehrenden Oderfähre entstanden. Dieser Fährübergang machte von Anbeginn bis zur Einrichtung der Kuranlagen, die zuerst sehr bescheiden ausfielen, während der Jahre 1683/84, Freienwaldes hauptsächliche Bedeutung aus. Hinzu kamen bis 1566 drei Jahrmärkte, deren ältester seit 1364 aktenkundig ist. 1414 wurde, noch vor Wriezen, erstmals das Fischreißen erwähnt, jahrhundertelang eine weitere Besonderheit der Stadt, die es aber mit der Nachbarstadt Wriezen teilte.

Eine andere Vermutung sieht gegen Ende des zweiten Viertels des 13. Jahrhunderts den Berliner Getreidehändler und Gründungsunternehmer oder Lokator Benedikt Botel als eigentlichen Ortsgründer. Beide Annahmen müssen einander keinesfalls ausschließen. Caspar (II) v. Uchtenhagen, (erwähnt zwischen 1526 und 1557), ließ 1542 einen Damm von der Stadt bis ans Ufer der Hechtsee aufschütten. Das war ein zwei Kilometer langer Oderarm zwischen dem Freienwalder Odervorland und dem Fährkrug am neumärkischen Ufer, der mit Hilfe der Oderfähre überwunden wurde. Das 1798 errichtete Fährkrugsgebäude steht noch heute. Auch auf mittelmärkischer Seite befand sich an dem erwähnten Damm ein Krug, von dem sich aber jede Spur verlor.

Die Fähren verkehrten von Freienwalde über die Hechtsee zum neumärkischen Ufer und umgekehrt jeweils morgens, mittags und gegen Abend, bei großem Bedarf wohl auch öfter. Beiderseits der Oder wohnende Handwerker, wandernde Handwerksgesellen, Bauern und Fischer, Besucher der Jahrmärkte im Oberbarnimer Kreis und dem neumärkischen Kreis Königsberg waren ihre hauptsächlichen Nutzer. Dazu frequentierten, neben wenigen Fernreisenden in die Neumark und ins Land Preußen, öfter zu Fuß, selten hoch zu Ross voraneilende kurfürstliche Boten den Übergang.

Die Fährpreise waren relativ hoch. So kostete die Überfahrt im 17. Jahrhundert 6 Groschen pro Person. Eine Tagelöhnerfamilie hatte davon drei Tage zu leben, nachdem Hans v. Uchtenhagen den Tagelohn auf maximal 2 Groschen festgesetzt hatte. Die Freienwalder allerdings brauchten nur die Hälfte zu geben. Die Bewohner des Amtes Neuenhagen genossen diese Vergünstigung offensichtlich nicht, wie noch aus amtlichen Mitteilungen von 1810 zu ersehen ist. Mussten die Fährknechte jemand von der neumärkischen Seite abholen, zahlte er sogar den doppelten Tarif.

Im letzten Viertel des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gruppierte sich Freienwalde mit seinen damals gerade mal fünf Straßen um einen ausgedehnten, trapezförmigen Markt, der vor jener gewundenen Häuserzeile begann, die aus dem Totenregister und den Kirchenrechnungen erschlossen werden kann, heute jedoch nur in Resten noch vorhanden ist. Damals war diese Häuserzeile der Stadtpfarrkirche und dem sie umgebenden Kirchhof nördlich, östlich und teilweise südlich vorgelagert. Sie begann mit dem „Herrenhof“, wie das Anwesen der Uchtenhagen im Totenbuch genannt wurde. Hier residierte der Stadtherr Hans v. Uchtenhagen. Nach seinem Tod wurde das anscheinend recht stattliche und (wenigstens teilweise) massive Haus, das nach alten Aussagen einen Treppenturm und mindestens zwei Stockwerke besaß, Amtsgebäude. Das Amt aber wurde nach dem Tod der Kurfürstinwitwe Elisabeth Charlotta (1597 – 1660) verpachtet. Das Amthaus wurde jedoch 1686 abgerissen und an seiner Stelle das kurfürstliche Jagdhaus errichtet. Das Gebäude wurde jedoch nie als solches genutzt, sondern diente den verschiedensten Zwecken und steht, stark überformt heute noch. Die frühneuzeitliche Häuserzeile aber setzte sich mit den Häusern der beiden Pfarrer fort. Sie endete, schon im Zuge der Kietzer Gasse, die seit 1841 Uchtenhagenstraße heißt, mit der Stadtschule, in der sich auch die Wohnung der städtischen Hebamme befand, der wichtigsten weiblichen Stadtbediensteten. Wohl zwischen dieser Häuserzeile und dem Rathaus befand sich der Stadt- oder Ratskeller als sozusagen erstes Haus am Platz. Im gleichen Gebäude war der „Bürgergehorsam“ untergebracht, das Stadtgefängnis. Neben dem Herrenhof stand das Haus Bürgermeister Florian Meyers, der vor 1598 starb. Hans v. Uchtenhagen kaufte dieses Haus nach dem Tod der Witwe Meyers 1601 zur Abrundung des herrschaftlichen Areals, aber auch weil es Brauberechtigung besaß und dem Stadtherrn so erlaubte, am einträglichen Geschäft der Bierherstellung teilzunehmen. Insgesamt lag auf 22 der damals 148 Bürgerhäuser das Braurecht. Dieses Haus aber wurde nach dem Abriss des alten Amthauses, das neue Amthaus. Neben den Bürgerhäusern standen in der Budengasse, heute die Rosmarinstraße und ihre Abzweigungen, eine Reihe so genannter Buden. Das waren kleine Häuser ohne Nebengelass und Gärten auf beengten Grundstücken. In ihnen wohnten neben städtischen und kirchlichen Bediensteten so genannte Hausleute zur Miete, die sich meist als Tagelöhner durchs Leben schlugen und der Herrschaft bzw. dem Amt für Botengänge und dergleichen mehr zur Verfügung zu stehen hatten.

Freienwalde war zwischen 1575 und 1660 von einer recht gut gemischten Bevölkerung bewohnt. Das zähe Festhalten an einmal verliehenen Privilegien machte es möglich. Der Anteil der zunftmäßig organisierten Handwerksmeister an den 148 Bürgerstellen betrug bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts mehr als fünfundfünfzig Prozent. Das zahlenmäßig stärkste Gewerk stellten die Schuhmacher mit sieben Meistern. Ihnen gleich an Zahl waren die Bäcker, die zeitweise die Schuster noch um einen oder zwei Meister übertroffen haben sollen. Die Schneiderzunft war mit bis zu sechs Meistern vertreten. Ebenso stark traten die Böttcher und wohl auch die Weber hervor. Die Hutmacher brachten es in jener Zeit, wo kaum jemand barhaupt ging, auch auf bis zu fünf Meister. Tuchmacher, Maurer, Zimmerleute und Tischler besetzten etwa je vier Stellen. Dazu kamen drei Grobschmiede, zwei Kleinschmiede (Schlosser), drei Fleischer, drei Kürschner, drei Köche, wovon einer für die Herrschaft bzw. für das Amt tätig war und den Titel eines Landkochs trug. Gewissermaßen als Einzelkämpfer vor Ort und darum den entsprechenden Gewerken der landesherrlichen Nachbarstädte Wriezen und Neustadt-Eberswalde aber auch Berlins zugeordnet, traten z. B. der Drechsler, der Glaser, der Maler, der Stellmacher, der Rademacher, der Seiler, der Töpfer, der Färber oder der Ziegler in Erscheinung, nicht zu vergessen der Vogelsteller.

Den Handwerkern folgte die schwer zu schätzende Gruppe der Ackermänner. Es werden jedoch kaum mehr als acht, allerhöchstens zehn gewesen sein, eher aber weniger, die professionell die Felder an der Heerstraße nach Ranft und Wriezen, den Ratsackerberg am Weg nach Berlin und das Rote (gerodete) Land am Weg nach Sonnenburg beackerten. Die Ackermänner, später Ackerbürger genannt, stellten wohl auch einen bedeutenden Teil der örtlichen Bierbrauer. Neben ihrem Hauptbroterwerb betrieben aber viele Bürger nebenher ein wenig Land- und Gartenwirtschaft, wobei Hopfengärten besonderes Gewicht besaßen. Uchtenhagen und nach ihm das Amt, aber auch der Freienwalder Rat trieben daneben nennenswerten Weinanbau, der aber durch den Wriezener Weinanbau, mit seinen 25 Weinbergen, in den Schatten gestellt wurde. Erst durch den überaus harten Winter 1739/40 wurde der Weinproduktion an den Rändern des Oderbruchs irreparabler Schaden zugefügt und spielte danach keine Rolle mehr.

Die Ackerleute gehörten zur anspannenden und damit wohlhabenderen Bürgerschaft. Zu dieser Schicht zählten auch Vertreter des guten Dutzends der Handels- und Fuhrleute. (Bei den Fuhrleuten ist nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges eine merkliche Zunahme zu verzeichnen.) Eingeschlossen in diese Gruppe waren die Wasser- und Fischführer, sozusagen die Fuhrleute auf dem nassen Element, während die Fischreißer, die etwa zur Hälfte im Nebenerwerb tätig waren, halb Gewerbetreibende, halb Handelsleute waren. Auf sie folgten etwa vier im Dienste der Stadtherrschaft bzw. des kurfüstlichen Amtes stehender, als Bürger ansässiger Fähr- und Kahnknechte. Ergänzend kamen städtische Bedienstete hinzu, wie der Stadtdiener, die zwei Hirten, einer für die Schweine, der andere fürs Rindvieh, der Heideläufer, der den Stadtwald beaufsichtigte und damit ein Vorläufer späterer Forstbeamter war und die zeitweise zwei Nachtwächter. Den Beschluss machten einige Tagelöhner im Besitz des Bürgerrechtes. Zusammen machten die 148 Bürger und ihre Familien etwa 750 bis 800 Personen aus. In der kleinen Stadt aber fanden Vertreter von mehr als dreißig Berufsgruppen ihr Auskommen.

Die Tagelöhner schieden sich nach sozialem Herkommen in zwei Gruppen. Obwohl sie im gleichen Tätigkeitsfeld arbeiteten, u. a. Handlangerdienste bei Bauhandwerkern und jede Art von Gelegenheitsarbeit annahmen, besaßen beide Tagelöhnergruppierungen doch unterschiedliche Voraussetzungen. Neben den Bürgern und Tagelöhnern, gab es gegen Tagelohn tätige Hausleute. Zu der ersten Gruppe zählten vor allem jüngere Söhne Freienwalder Bürger, die einem älteren Bruder das väterliche Haus und ggf. die Werkstatt hatten überlassen müssen. Einige dieser Tagelöhner werden gelegentlich als „Bürger in den Buden“bezeichnet. Genoss der Bürger und Tagelöhner alle Rechte eines eingeschworenen Stadtbürgers, hatten es die Tagelöhner aus der Gruppe der Hausleute weitaus schwerer. Sie besaßen kein Bürgerrecht und waren einem eingehenderen Hörigkeitsverhältnis unterworfen als die Bürger, gleich dem der Bewohner der Fischerdörfer Kietz und Tornow.

Den größten Anteil der Einwohner ohne Bürgerrecht aber stellten die bei städtischen Meistern tätigen Handwerksgesellen und Lehrjungen, deren je einer in der kleinen Stadt bei einem Meister tätig sein durfte. Oft kamen sie von weither, während in fast allen Bürgerhäusern Knechte und Mägde oft aus Dörfern auch des weiteren Umkreises um Freienwalde tätig waren. Bei den Wohlhabenderen oft mehrere, bei den ärmeren vielleicht nur eine Magd. Die Gesamtzahl dieser Einwohnergruppe betrug schätzungsweise um die zweihundertfünfzig Personen, so dass Freienwalde zwischen 1575 und 1660 um tausend Bewohner besaß.

Herr der Stadt war Hans v. Uchtenhagen. Er war gerade erst 21 Jahre alt, als ihm 1575 die lokale Macht in die Hände fiel. 1578 vereinigte er nach dem Tod seines Bruders Werner den gesamten Uchtenhagenbesitz wieder in einer Hand. Dieser Besitz umfasste, außer Freienwalde und seinen beiden Vorwerken Sonnenburg und Torgelow, die dahin eingepfarrten Fischerdörfer Kietz und Tornow sowie den östlich der Oder benachbarten neumärkischen Neuenhagenschen Winkel mit vier Fischerdörfern, dem Fährkrug und dem Herrschaftsmittelpunkt Neuenhagen sowie zwei weiter östlich liegende Exklaven. 1604 musste Uchtenhagen jedoch seinen gesamten Besitz dem Kurfürsten für 25 500 Taler überlassen. Sein ungeheurer Schuldenberg verdammte ihn dazu. Bis an sein Lebensende wurde ihm jedoch Freienwalde als Refugium mit nur wenig geschmälerten Rechten eingeräumt.

Im selben Jahr 1604, als er sein neumärkisches Lehen aufgeben musste, erließ Hans v. Uchtenhagen für Freienwalde seine „renovirte Polizey-Ordnung“, die vermutlich auf ähnlichen Erlassen seiner Vorfahren beruhte. Sie war im Großen und Ganzen durchaus vernünftig und notwendig, punktuell jedoch diente sie der nachhaltigen Festigung der Position des Stadtherren gegenüber Rat und Bürgern

Als die Stadt nach dem Tode Uchtenhagens noch im März 1618 Sitz eines kurfürstlichen Amtes wurde, verschärfte sich der Gegensatz zwischen Herrschaft und Rat noch. Bereits 1621 regelte ein kurfürstlicher Erlass das Verhältnis des Amtes zu Rat und Stadt in der Weise, dass er für das Amt quasi Uchtenhagens Auffassungen festschrieb, womit die Streitigkeiten – nun zwischen Rat und Amt – fortbestanden. Doch stand dem Rat mit dem Amt jetzt die kurfürstliche Administration gegenüber. Damit blieben die ständigen Auseinandersetzungen mit den leitenden Beamten vor Ort, den Amtsschreibern, an der Tagesordnung. Darum kam es zu einschneidenden Bestimmungen, niedergelegt im Rezess von 1634. Ein Vergleich, der eindeutig zu Lasten der Stadt ging, ihre Rechte weiter beschnitt, sie gegen die Willkür korrupter Amtsschreiber nicht schützte und die Uchtenhagensche Polizeiordnung verschärfte. Letztendlich führte das neben den nachhaltigen Folgeerscheinungen des Dreißigjährigen Krieges zum Verlust des bescheidenen Wohlstandes, in dem die Stadt lebte, bevor sie seit 1627 immer häufiger in die Kriegsereignisse hineingezogen wurde.

Dem Gemeinwesen Freienwalde stand „Ein Ehrsamer Rat“ vor, meist „E. E. Rat“ abgekürzt, gebildet aus zwei Bürgermeistern und sechs Ratsverwandten. Einer der beiden Bürgermeister nahm für jeweils ein Jahr die Position des regierenden Stadtoberhauptes ein. Bürgermeister und Ratsverwandte wurden von der Herrschaft verordnet. Sehr wahrscheinlich aber wurden neu in den Rat aufzunehmende Mitglieder dem Stadtherrn vom amtierenden Rat vorgeschlagen und in der Regel von ihm akzeptiert. Die Einsetzung eines Bürgermeisters oder Ratsverwandten erfolgte gemeinhin auf Lebenszeit. Dies geschah wahrscheinlich unter Mitsprache des Viergewerks, der Vertretung des Zunfthandwerks bei allen wichtigen Stadtangelegenheiten. Meist wurde das Viergewerk aus den ältesten und wichtigsten, Nahrung und Kleidung herstellenden Gewerken gebildet. In Freienwalde aus den Schuhmachern, den Bäckern, den Schneidern und den Tuchmachern. Allerdings lancierte Hans v. Uchtenhagen zur nachdrücklichen Durchsetzung eigener Interessen auch Leute wie seinen Zöllner Joachim Lindtholtz (+ 1606) in den Rat, ohne damit die Stimmung der tonangebenden Familien und ihres Anhangs gegen sich wesentlich beeinflussen zu können. Auch den Freienwalder Richterstuhl besetzte Uchtenhagen mit ihm genehmen Männern. Immer aber klappte das nicht. So hat ihm 1614 der Bürgermeister und Richter Gabriel Stercke das Richteramt „trotziglichen uffgetragen“, es ihm schlicht und einfach vor die Füße geworfen.

Der Rat vertrat nicht so sehr die Bürgerschaft, als vielmehr handfeste Eigeninteressen, bestenfalls verknüpft mit Angelegenheiten führender Händler und jener Zünfte, denen einflussreiche Ratsmitglieder angehörten. Bürgermeister und Ratsverwandte beanspruchten die Anrede Herr, die damals in noch keinem inflationärem Gebrauch stand und nur wenigen zukam. Sie kennzeichnete Männer, die aus ihrer sozialen Schicht herausragten und oft mehr oder weniger Befehlsgewalt besaßen oder durch Bildung und/oder Wohlhabenheit legitimiert wurden. Die einfachen Bürger dagegen waren politisch weitgehend rechtlos und zu Befehlsempfängern des Rates degradiert, wozu der Rat sich der Viertelsmeister oder Viertelsherren als Abgeordnete der Stadtviertel bediente, die u. a. als Bindeglied zwischen Bürgern und Rat dienten, aber auch die Wache am Berliner Tor einteilten, sowie die Männer vorschlugen, die im Falle eines Krieges das Freienwalder Stadtaufgebot zu stellen hatten. Der Rat seinerseits befand sich in Abhängigkeit vom Stadtherrn, wogegen er öfter mehr oder weniger offen rebellierte, etwas, das 1617 zu einem Aufruhr unter Führung der Bürgermeister Peter Meyer und Michael Brabandt führte. So etwas wurde nach 1618 durch das Amt unterbunden, wie überhaupt unter dem Amt ein noch strengeres Regime als unter Uchtenhagen herrschte.

Das Herzstück der Stadt, der große Marktplatz, öd und leer an gewöhnlichen Tagen, belebte sich zu den Wochenmärkten, sprudelte jedoch zu den drei Jahrmärkten geradezu über.„9. d. Martii Ist die alte Kuhirtin bei dem Schweiner gestorben vndt den 11. Tag, wegen Jahrmarkts, auf S. Georgen Kirchhoff begraben worden“, heißt es in einer etwas kurios klingenden Eintragung im März 1616 im Freienwalder Totenbuch. Am 10. März, dem Sonntag Lätare, war Frühlingsjahrmarkt in Freienwalde an der Oder. Daher wurde die alte Kuhhirtin, oder besser: die Witwe des alten Kuhhirten, entgegen dem gebräuchlichen Herkommen, das aus der Angst vor Seuchen, wie der überaus gefürchteten Pest resultierte, nicht am Tag, der dem Sterbedatum folgte, sondern erst am 11. begraben, als das Leben im Oderstädtchen wieder in normalen Bahnen verlief. Denn niemand hatte an einem Jahrmarktstag Zeit für eine Beerdigung, nicht einmal die Schulknaben, die gewöhnlich geistliche Lieder singend, dem Sarg entweder zu folgen hatten oder ihm voran schritten. Selbst beim Herrn Pfarrer war ein Amtsbruder von weiter her zu Gast. Und so entstand während eines Jahrmarkts auf dem Freienwalder Markt eine Stadt in der Stadt aus überdachten Buden und Ständen aller Art mit dem mitten darauf thronenden Rathaus und den zu beiden Seiten des Rathausportals befindlichen Scharren der Fleischer und Bäcker. Das waren feste, hölzerne Buden. In guten Jahren reichten die Jahrmärkte bis hinein in die Breite Straße (jetzt Königsstraße) und in die Kleine grüne Straße, die im 18. Jahrhundert Lindenstraße und ab 1841 Fischerstraße hieß, obwohl nie Fischer in der Stadt ansässig sein durften, weil die Fischerei ausschließlich den Bewohnern von Kietz und Tornow vorbehalten war.

Die meisten Menschen waren früh auf den Beinen. Entsprechend zeitig begann das Markttreiben, verebbte aber schon im Verlauf des Nachmittags. Drei Jahrmärkte waren dem Städtlein Freienwalde an der Oder von den Landesherren verliehen worden. Zuerst war es nur der 1364 erwähnte Jahrmarkt am Palmsonntag. Balthasar (I) v. Uchtenhagen (erw. 1440 – 1467), der auch kurfürstlicher Rat war, erwirkte 1447 den zweiten Jahrmarkt. Den dritten Jahrmarkt gewährte Kurfürst Joachim II. (1535 – 1571) anno 1566 auf Bitten von Matthias (III), der nach 1570 starb und Jacob v. Uchtenhagen (+ 1573). Zwei der Märkte waren Krammärkte, einer handelte eher mit den landwirtschaftlichen Erzeugnissen des Umlandes aber auch der Freienwalder Ackermänner. Jeder aber, der etwas zu verkaufen hatte, musste dem für die Märkte zuständigen Ratsverwandten, der mit dem Stadtknecht kam, das Stättegeld einzutreiben, die Gebühr für die Erlaubnis am Markttreiben teilzunehmen. So sicherte ein Ehrsamer Rat sich ein Stück vom großen Kuchen sämtlicher Märkte, die in Freienwalde stattfanden.

Immer bevölkerte auch fahrendes Volk die Jahrmärkte. Vielfach geschmäht, waren sie dennoch das Salz in der sonst zu faden Suppe und machten den Jahrmarkt zum Fest für jedermann. Im Totenbuch finden sich der Spielmann Andreas Seidenschwanz und ein Zahnbrecher und Schlangengreifer namens Daniel Gratias, der im weitesten Sinn auch zu den Gauklern rechnete. Bevor Kurfürst Joachim Friedrich (1598 – 1608) einige der rigorosesten Bestimmungen gegen die sogenannten Unehrlichen aufhob, wäre es solchen Zeitgenossen schwer geworden, eine Bürgerstelle in einer Stadt zu ergattern. Beide waren Freienwalder Bürger geworden, wobei Gratias aus Holstein stammte. Als Schlangengreifer machte er den Leuten marktschreierisch allerhand Hokus-Pokus vor und ließ sich scheinbar von den Schlangen beißen, um gleich darauf aus einer Flasche Theriak zu trinken, jener aus mehreren Dutzend tierischer, pflanzlicher und mineralischer Ingredenzien zusammen gerührten Allerweltsmedizin jener Zeit und pries den Theriak als Universalmittel gegen alle Plagen Ägyptens, aber besonders gegen Schlangenbisse.

Womöglich eröffneten die Jahrmärkte auch den Freienwalder Fischreißern eine zusätzliche Möglichkeit ihre Ware, in Fässern verschiedener Größe eingepökelten Fisch, ans zahlende Volk zu bringen. Das älteste erhaltene Freienwalder Totenregister hält erstmals 1612 den Tod eines Fischreißers fest, Claus Lindenberg. Dessen Nachfolger, der Bürger, Fischreißer und Ackermann Bernd Lindenberg, der neben dem Fischreißen noch nennenswerten Ackerbau trieb, macht deutlich, dass Freienwalder Fischreißer dieser Tätigkeit immer wieder im Nebengewerbe nachgingen.

Den heute geläufigen Begriff Hechtreißer sucht man im Totenbuch und den Kirchenrechnungen vergeblich. Zu dieser Zeit sprach alle Welt vom Fischreißer. Daher wird sich in Freienwalde und noch mehr in Wriezen, der bedeutenderen der beiden Fischreißerstädte, der Hechtreißerbegriff wohl erst nach dem Dreißigjährigen Krieg eingebürgert haben. Das Fischereißen aber stand zur Zeit des Totenbuches im Prinzip allen Bürgern Wriezens und Freienwaldes offen, vorausgesetzt, sie erwiesen ein ehrliches (eheliches) Herkommen, erfreuten sich eines untadeligen Leumunds und besaßen das Bürgerrecht ihrer Stadt.

Die Anzahl Freienwalder Fischreißer ist umstritten. Geht man aber von den elf in einundvierzig Jahren im Totenbuch Genannten aus, werden wohl diejenigen recht behalten, die annehmen, dass höchstens fünf, maximal sechs, gleichzeitig ein Auskommen im Städtchen fanden. Die Arbeit eines Fischreißers war weit aufwendiger, als die Berufsbezeichnung ahnen lässt. Zeitlich aufeinander folgende Fischmärkte von Oderberg bis Wriezen gaben Gelegenheit zum Einkauf. Den Freienwalder Fischmarkt belieferten die Fischer von Kietz und Tornow und möglicherweise der Freienwalde benachbarten Dörfer Falkenberg und Ranft. Außerdem kam in Freienwalde zum Verkauf, was der vorhergehende Fischmarkt nicht absetzen konnte.

Vom Markt zurückgekehrt, konnte der Fischreißer an die Arbeit gehen, die der Sache den Namen gab. In einem eigentümlichen Verfahren öffnete er die Fische längs des Rückens, riss Hauptgräte und Eingeweide heraus, wobei er Kopf und Schwanz mitentfernte. Innereien wie Milch und Rogen und die als Delikatesse geschätzte Hechtleber kamen gesondert in den Handel. Der ausgenommene Fisch wurde in Fässer sortiert und durch Einsalzen konserviert. Die bedeutende Rolle, die das Salz beim Fischreißen spielte, wird auch daran deutlich, dass die Fischreißer der älteren Zeit auch Salzsieler genannt wurden. Das aber nur Hechte eingepökelt werden durften, wie mehrfach behauptet wurde, gehört ins Reich der Fabel. Zwar war es verboten, verschiedene Fischarten miteinander zu vermischenund der Hecht besonders zahlreich in den Gewässern des Niederoderbruchs vertreten, doch wurden auch Lachse, Störe und Neunaugen gerissen, die so genannten Herrenfische. Gearbeitet wurde in der sogenannten Reißscheune, wie sie für Freienwalde bereits 1414 bezeugt wurde, der ersten, wenn auch nur indirekten Erwähnungdes Fischreißens an der Oder überhaupt.

Die Reißscheune war nicht nur Arbeitsplatz der Fischreißer, sondern auch Lager der Fischtonnen- und Fässer, die von hier aus ihren Weg zu den oft weit entfernten Verbrauchern antraten. Zu Reichtum aber verhalf dem Fischreißer sein Gewerbe nicht. Zu niedrig waren im überaus fischreichen Oderbruch die Preise für alles im Wasser Lebende, ob lose oder eingesalzen.

Hauptnutznießer des einzigartigen Gewerbes waren die Böttcher. In Wriezen, wo sie zum Viergewerk gehörten, mehr noch als in Freienwalde. Einzig und allein ihnen stand es in beiden Fischreißerstädten zu, die Fischfässer zuzudeckeln. Ganz nebenher wurde der Böttcher so zum Gütekontrolleur des Fischreißers. Der Böttcher, roch er fauligen Fisch im Fass, wird selten ein Auge zugedrückt haben. Schließlich kennzeichnete nicht nur die Hausmarke des Fischreißers das Gefäß, sondern auch das Zeichen des Böttchers.

Als sich nach dem Dreißigjährigen Krieg die Verhältnisse wieder zu normalisieren begannen, nahmen auch die Fischreißer erneut die Arbeit auf. 1692 errichteten sie, nunmehr unter dem Namen „Hechtreißer“, eine kurfürstlich, später königlich privilegierte Gilde in Wriezen und noch vor 1710 auch in Freienwalde, die hier bis ins Jahr 1865 Bestand hatte.

Zwei Friedhöfe standen Freienwalde im 16. Jahrhundert zur Verfügung. Im 17. Jahrhundert kam ein weiterer dazu. Der älteste Friedhof lag um die Nikolai-Kirche. Der zweite große Begräbnisplatz, eingerichtet möglicherweise nach der vernichtenden Pest von 1550 als Erweiterung eines kleinen Begräbnisplatzes des Hospitals. Dieser Friedhof lag oberhalb der St. Georgen-Kirche. 1624 wurde aus der Not heraus der dritte Friedhof angelegt, weil im gleichen Jahr den Tornow eine Pest heimsuchte, die auf dieses Fischerdorf beschränkt blieb. Da es den Tornowern für die Dauer der Seuche verwehrt war, wie üblich, die Stadtfriedhöfe zu nutzen, wurde für die Pesttoten vom Tornow ein Begräbnisplatz auf dem „Pfingstberg“ angelegt. Eine Geländeerhebung, die wohl auf dem Areal des späteren Alexandrinenbades lag, heute die Albert-Schweitzer-Schule. Im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts wurden hier neben Opfern nachfolgender Pestepidemien auch Fremde und Bettler beigesetzt. Der heute verschwundene Pfingstberg wurde im 19. Jahrhundert samt den danebenliegenden Sandkegeln offenbar für den Eisenbahnbau abgetragen. Ob der Friedhof im späteren Brunnental, der so genannte Rosengarten, im 16./17. Jahrhundert schon bestand, sogar Pestfriedhof war, darf entgegen Rudolf Schmidts Behauptung bezweifelt werden, da jeglicher Hinweis auf einen Begräbnisplatz im späteren Brunnental für die fragliche Zeit in den verfügbaren Dokumenten fehlt. Auch die Toten der Papenmühle wurden damals noch auf dem Georgenfriedhof begraben, wie das Totenregister zweifelsfrei nachweist. Folglich wird der Rosengarten wohl erst als Begräbnispatz des Gesundbrunnens nach 1684 entstanden sein.

Die Pest aber war die größte Bedrohung der Menschen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Jahrhundertelang lauerte sie heimtückisch auf ihre Opfer. Nichts deutete denn auch zu Beginn des Jahres 1598 in Freienwalde an der Oder und den dahin eingepfarrten Fischerdörfern Kietz und Tornow auf kommendes Unheil hin. Es sei denn, die Feuersbrunst, die in der ersten Jahreshälfte das Dorf Tornow völlig verwüstete, galt als böses Omen. Bis Ende Mai beklagte die Gemeinde von St. Nikolai sechsundzwanzig Tote. Eine völlig normale Anzahl. Dann aber, am 5. Juni, gelangte eine Eintragung ins Register, die als Todesursache der an diesem Tag verstorbenen Frau das unscheinbare lateinische Wort „peste“ angab. Diese furchtbare Seuche, die als Beulen- und als Lungenpest seit 1348 in immer neuen Pestzügen die Völker Europas zur Ader ließ, ist keineswegs besiegt. Sie geistert noch immer durch die Welt, flammte 1994 in Indien auf, fordert auf dem afrikanischen Kontinent Opfer und tritt im Westen der USA bis heute sporadisch in Erscheinung. Zwar brechen nun Medikamente ihre verheerende Wirkung, aber sie fordert noch immer Menschenleben.

Im Oderstädtchen Freienwalde sind die vier großen Epidemien des 16. Jahrhunderts überliefert und die Pestereignisse bis 1637/38, als die Seuche letztmalig in nennenswerter Weise in Freienwalde wütete. 649 Opfer forderte die Seuche 1598 allein in der Kirchengemeinde St. Nikolai zu Freienwalde, Kietz und Tornow. Dazu kamen fünfunddreißig eines normalen Todes gestorbene Einwohner. Das waren etwa zwölfmal soviel Tote wie ansonsten im Verlauf eines Jahres begraben wurden.

Das Städtchen Freienwalde war, bevor die Pest in ihm ausbrach, von etwa tausend Menschen bewohnt. Auf dem Kietz und dem Tornow lebten zusammen etwa vierhundert Einwohner. Jeder kann ermesssen, welcher Verlust zwanzig Menschen an einem Tag für eine etwa vierzehnhundert Seelen zählende Gemeinde bedeuteten. Trotzdem kein Wort der Klage im Totenbuch. Beinahe stoisch wurde die Pest als Strafe für Sünden der Menschen und als Geißel Gottes hingenommen, seit dem 11. Juli jede Eintragung ins Totenregister mit den Worten „sind gestorben und begraben“ eingeleitet, etwas, das seltsamerweise auch dann noch beibehalten wurde, als in den letzten drei Monaten der Pest nur noch einzelne Menschen gefällt wurden.Erst 1599 kehrte der Totenbuchführende wieder zur Normalität gewohnter Eintragungsformen zurück. Am Schluss dieses Jahres des Großen Sterbens steht der Versuch einer Statistik im Totenbuch:

„In diesem Jahr sind in gemein

gestorben 684,

An der Pest aber 649,

dauon in der Stadt

460,

an Jungen vnerwachsenen An Alten

274, 195,

Aufm Kytz

73,

an Jungen an Alten

35, 38,

Aufm Tornow

101,

an Jungen an Alten

51, 50.“

1604, sechs Jahre nach der großen Pest, als der Herr der Stadt, Hans v. Uchtenhagen, seine „renovierte Polizeiordnung“ erließ, forderte er darin, die Pesttoten an „einem besonderen Orth“, in tiefen Gruben zu begraben. Aber als es 1611 – 1613 erneut zu einigen Pestfällen kam, war alles beim Alten geblieben.

Nach der oben erwähnten Pest von 1624/25 auf dem Tornow, kam es 1630 zu einer weiteren Pestepidemie. Länger als anderthalb Jahre verstärkte der Schwarze Tod die Drangsal, in der Kaiserliche, Schweden und eigene Truppen Stadt und Umland inzwischen hielten. Die jedem neunzehn Monate lang auf Schritt und Tritt auflauernde Gefahr dürfte den Freienwaldern, Kietzern und Tornowern mehr zugesetzt haben als die um ein Drittel opferreichere Epidemie von 1598. Die Pestereignisse von 1630/31 führen mitten hinein in die furchtbare Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In Brandenburg begann der Krieg 1626 in den westlichen Landesteilen. Schnell wurde indes das ganze Kurfürstentum zu dem am heftigsten hin- und hergestoßenen Spielball aller am Dreißigjährigen Krieg beteiligten Mächte. Was scherte es den Kaiser in Wien, was den Schwedenkönig, dass der Ball dabei in Fetzten flog?

Seit Juli 1627 suchten Soldaten sowohl der katholischen wie der protestantischen, Kriegspartei Freienwalde mit wachsender Häufigkeit heim. Andererseits zogen obdachlos gewordene Menschen in Scharen schon seit den zwanziger Jahren kreuz und quer durch das Land. Viele bettelten heute noch um ein Stück Brot und verreckten morgen irgendwo in der Fremde. Not und Bettelei waren auch längst nicht mehr ein Problem nur derjenigen, die der Krieg von Haus und Hof vertrieben und in die Fremde gejagt hatte, sondern begann auch in Freienwalde um sich zu greifen. In der Stadt sah sich 1634, nach 7 Jahren Krieg, eine steigende Zahl von Bürgern nicht mehr in der Lage, für die von der Kirche gewährten Darlehen auch nur die Zinsen zu zahlen. Daraufhin nahm die Kirche zwar deren Häuser in Pfandbesitz, geriet aber durch die fortschreitende Verarmung der Freienwalder selbst immer stärker in Schwierigkeiten. Trotz aller Bedrängnis versuchten die meisten Bürger, so gut es ging, ihren gewohnten Geschäften nachzugehen. Manchermag sich an Altvertrautes geradezu geklammert haben. Doch vieles war nur noch scheinbar so wie bisher und bald fiel der Krieg mit neuer Wut über Dörfer und Städte her, und brachte Flucht, Plünderung, Vertreibung und Tod zurück. Jede neue Drangsal aber machte mutloser, gleichgültiger oder stürzte umgekehrt in verzweifelte Lebensgier.

Wie ein Menetekel kommenden Unglücks erschien im Sommer 1636 der „Durchzug der Belziger“, wie Pfarrer Dümler in seinem umfangreichen Entwurf für die Kirchenrechnung dieses Jahres – die Rechnung selbst ist nicht erhalten – den wenig Erfolg versprechenden Aufenthalt eines Teiles jener zwölf Belziger Bürger nannte, die mit ihren Familien, oder dem, was davon übrig war, auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe auch durch Freienwalde zogen. Sie hatten sich Leonhardt Schmidt angeschlossen, der aus Freienwalde stammte und es in Belzig zum Ratsverwandten gebracht hatte. Das damals kursächsische Belzig, heute brandenburgisch und seit 2010 Bad Belzig, war am 17. April 1636 völlig ausgeplündert und zerstört worden. Die Bewohner, so viele ihrer noch übrig waren, hatten die Flucht ergriffen. Der Teil von ihnen, der in das weit entfernte Freienwalde gelangte, bekam nicht mehr als ein Almosen und musste weiterziehen. Insgesamt erhielten 1636 neunundvierzig almosenerbettelnde Fremde in Freienwalde einen kleinen Obolus. Jeder Bedürftige konnte nur eine geringe Spende erhalten, denn die zu verteilende Geldmenge war äußerst begrenzt. Im gleichen Jahr 1636 begannen Flüchtlinge vom Barnim und aus der Uckermark in Freienwalde einzutreffen. Sie flohen zu Verwandten und Bekannten und erhielten darum keine Almosen aus dem hochbelasteten Armenkasten von St. Nikolai.

Am 18. Dezember 1636 kam es in Freienwalde zur ersten Plünderung durch eine kaiserliche Streifpartei von mehreren hundert Reitern. In einer Bittschrift an das Kurfürstenpaar berichteten die Freiwalder, wie die Marodeure in die Stadt eindrangen: „Danach sind die Soldaten in die Häuser gedrungen, haben Kisten und Kasten zerschlagen, alles geraubt und den Leuten die Kleider vom Leibe gerissen.“ Die Plünderer forderten nicht nur Proviant, sondern dazu noch Geld für die Offiziere.Nur das, was den Einwohnern gelungen war, in die Kirche zu retten, soll verschont geblieben sein. Der Gesamtschaden belief sich auf 361 Taler, 2 Groschen. Nach damaligem Geldwert eine hohe Summe.

Auf den Tag genau vier Monate später, am 18. April 1637 wurde die Stadt erneut heimgesucht. Mit mehr als dreißig Fuhrwerken rückte kaiserliche Soldateska von dem noch härter vom Krieg betroffenen Neustadt-Eberswalde her an und räumte alles aus, was nicht niet- und nagelfest war. Auch im Amtshaus hauste das rücksichtslose Gesindel jetzt.

Aber es sollte noch schlimmer kommen. Anfang Juli 1637 plünderten kaiserliche Horden die Stadt ein zweites Mal und tobten wie nie zuvor. Nicht einmal mehr die Kirchen wurden verschont. Zu allem Unglück schlug am 17. Juni der Blitz in den Turm der Pfarrkirche ein und fackelte den Turmhelm ab, wobei die Kirchenglocken zerschmolzen. Aber damit nicht genug. Das Jahr 1637 wurde überdies zum Kulminationspunkt der Flüchtlingskatastrophe der Jahre von 1636 – 1638. Von den 401 Toten des Jahres 1637 waren allein 134 Stadtfremde, meist vom Barnim und aus der Uckermark. 1638 dann noch einmal 66 Fremde, bei 221 gezählten Toten, während für die folgenden Jahre bis 1640 keine Daten vorliegen.

Viele Freienwalder suchten ihre Haut zu retten, indem sie bei Annäherung von Militär in die Unwegsamkeit des Bruches flüchteten. Auf dem Hauptzufluchtsort der Freienwalder, den Oderrähnen, muss in Zeiten sogenannter Ausfluchtein geradezu grauenvolles Gedränge geherrscht haben. Eine kollektive Massenflucht auf die Rähnen wie sie 1631, bei Annäherung der Schweden stattgefunden haben soll, scheint es 1637 und auch später nicht mehr gegeben zu haben, denn ebenso wie auf den Rähnen spielten sich zur gleichen Zeit erschütternde Dinge in der Stadt ab. Der Flüchtlingsstrom zehrte alles etwa noch Vorhandene im Nu auf. Eine entsetzliche Hungersnot war die Folge.

In der Mitte des Jahres 1638 waren Freienwalde, Kietz und Tornow auf dem Tiefpunkt ihrer Entwicklung angekommen. Die Flüchtlinge hatten den ausgehungerten Ort verlassen, viele Einwohner selbst ihr Heil in der Flucht gesucht. Das aber am Ende des Krieges nur noch sieben Bürger in der Stadt gewesen seien, gehört ins Reich der Fabel. Doch die halb entvölkerte Stadt lag Ende 1638 zur Hälfte wüst, der Kirchturm war durch den Blitzeinschlag im Juni 1637 enthauptet worden. 1640 kamen Waffenstillstandsverhandlungen mit Schweden in Gang und führten 1641 zu einem zwar unvorteilhaften Waffenstillstand, der aber dem weithin verwüsteten Brandenburg allmählich Ruhe verschaffte. Im März 1641 schrieben Rat und Bürger gesondert an ihre Schutzherrin, die Kurfürstin und baten u. a. für die Wiederherstellung des beschädigten Gotteshauses sorgen zu wollen. Noch im Hochsommer des gleichen Jahres machte Pfarrer Mittelstedt sich auf den Weg nach Berlin, Cölln und Spandau. Ein Kirchenvorsteher von St. Nikolai, der Kannegießermeister Paul Vierhoff, begleitete ihn auf dieser Reise. Gemeinsam gedachten sie eine „christliche Beisteuer“ für den Guss neuer Glocken zu sammeln. Auch in Freienwalde selbst wurde von Paul Vierhoff und Daniel Freymuth, einem anderen Kannegießer, gesammelt, aber nur Amtmann Erhard Kühnemund und der Krämer Hans Hensel gaben jeder einen ganzen Taler. Jener war es seinem Amt schuldig, dieser wollte wohl ein wenig von den bösartigen Streichen seiner Frau ablenken, die seit Jahren als Zauberin verschrien war und die Geduld ihrer Mitmenschen immer wieder auf harte Proben stellte. Das Ergebnis der Geldsammlung zugunsten neuer Glocken für St. Nikolai umfasste jedoch infolge der noch andauernden Entvölkerung und der kriegsbedingten Armut nicht viele Namen, blieb daher recht mager und lässt deutlich die schlechten Zeiten spüren.

Am 21. August fuhren die Emissäre mit einem Schiff nach Spandau. Auf diesem Schiff befand sich auch der kurfürstliche Oberhauptmann von Ribbeck, mit dem Mittelstedt ein Gespräch über den desolaten Zustand der Freienwalder Stadtpfarrkirche führte, die seit dem Tod Hans v. Uchtenhagens unter kurfürstlichem Patronat stand und somit Hilfe von Seiten der Landesherrschaft erwarten konnte. Viel Nutzen scheint das Gespräch mit dem Herrn Oberhauptmann nicht gehabt zu haben. Freienwalde blieb auf sich selbst angewiesen, und der Kirchturm wurde erst 1653 durch Meister Heinrich Krüger aus Fürstenwalde instand gesetzt. Dach und das u. U. In Mitleidenschaft gezogene Gewölbe von St. Nikolai wurden wohl zwischenzeitlich wieder in Ordnung gebracht. Da für die Zeit von 1644 bis 1665 keine Kirchenrechnungen von St. Nikolai vorhanden sind, weil einige Rechnungen verloren gingen und überdies Pfarrer Mittelstedt 15 Jahre keine Rechnungen führte, wie die umfangreiche Rechnung von 1666 feststellt, ist ein für allemal die Chance vertan, zu erfahren, wer die wunderliche Kirchendecke über dem Hauptschiff wann verbrach. Sie könnte, falls sie nicht schon vor 1575 entstand, nach dem Brand hergerichtet worden sein und wäre somit das sichtbarste Zeichen des Turmbrandes von 1637. Ihre falschen und ungelenken Gewölberippen wurden äußerst dauerhaft auf das einfache Tonnengewölbe geklebt, welches das Langhaus überwölbt. Die Pseudorippen sollten wohl ein Netzgewölbe vortäuschen und lassen noch heute kopfschüttelnd staunen. Die beiden Abgesandten aber hatten 21 Taler, 4 Silbergroschen, 5 Pfennige erhalten. Die Spandauer erwiesen sich dabei mit 5 Talern, 8 Silbergroschen am spendabelsten und auch der Statthalter des Kurfürsten, Markgraf Ernst, spendete 2 Taler. Der Glockenguss scheint fehlerlos um den 21. November 1641 gelungen zu sein.

Die neuen Glocken standen den Winter über an ihrem Platz beim Hospital. Im März 1642 begann man sich erneut um die Glocken zu kümmern. Zuerst wurde die Mittelglocke in den unbehelmten Kirchturm gehievt und nach langer Plackerei ein Umtrunk gehalten. Im April kam dann die große Glocke an die Reihe und konnte offenbar Anfang Mai ihren Platz einnehmen. 1665 aber, als die Rechnungen der Pfarrkirche wieder einsetzten, gab es ein Nachspiel, das wohl als der vorerst letzte Akt jener Reparaturen zu werten ist, die noch immer im Zusammenhang mit den Schäden gesehen werden müssen, die der Turmbrand 1637 angerichtet hatte. Dabei war die Kirchenkasse leer, jedenfalls was greifbare Barmittel betraf. Aber die Reparaturen waren offenbar dringend erforderlich. Maurer- und Dachdeckermeister Friese deckte mit seinem Gesellen das gesamte Dach um, reinigte Dachrinnen bzw. fertigte sie neu an und führte Maurerarbeiten am Gesims aus. Er arbeitete offenbar Hand in Hand mit dem Zimmermeister Holfte, der das Sparrenwerk zu überprüfen hatte und wo nötig zu erneuern. Fünf Sparrenpaare sind damals laut der Untersuchung durch den Bauhistoriker Dirk Schumann im Jahr 2007 ausgewechselt worden. Außerdem war das Kuel-Ende gänzlich neu zu machen, was wohl ein heute nicht mehr gebräuchlicher Begriff aus der Zimmermannsterminologie ist, bezogen auf einen bestimmten Teil des Dachbereiches eines Gebäudes. Bei diesen Arbeiten scheint ein Fehler unterlaufen zu sein, nach dem die aus der Um- und Neubauzeit des Gotteshauses in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammenden Dachstuhlteile nicht kraftschlüssig mit den 1665, anlässlich der gründlichen Dachreparatur erneuerten Teile, verbunden worden waren. Dieser Fehler, wäre der Kirche gut 320 Jahre später womöglich zum Verhängnis geworden. Denn es kam in den folgenden Jahrhunderten zu einer unbemerkten, aber nichtsdestoweniger bedrohlichen Dachstuhlabsenkung, die früher oder später durch den Einsturz des Westgiebels der Kirche zu einem Unglück größeren Ausmaßes hätte führen müssen.

In die Jahre des Dreißigjährigen Krieges mit ihrer besonderen Atmosphäre aus Angst und Resignation, die immer wieder auch nach Sündenböcken suchte, fallen aber auch die hauptsächlichen Hexenprozesse der Stadt. Das Jahr 1628 ragt mit den meisten Verurteilungen aus den sporadisch seit 1551 gegen 10 Frauen und 1 Mann geführten Untersuchungen hervor. Aber nur von einem der beiden 1628 geführten Prozesse ist der Schluss der Gerichtsakte erhalten, der das Todesurteil gegen die Angeklagte verkündet. Der andere Prozess, der gleich drei Frauen betraf, hinterließ neben sagenhaften Darstellungen des Geschehens nur die sogenannte Brandfichte an der Berliner Straße, den angeblichen Hinrichtungsort. 1644 dann begann der letzte Freienwalder Hexenprozess. Von ihm ist ein großer Teil der Gerichtsakte erhalten, nur fehlt hier der Schluss. Die Akte befindet sich heute im BLHA Potsdam, doch gibt die gute Darstellung in der 1896 erschienenen Freienwalder Stadtgeschichte Eduard Hellers, eines pensionierten Militärarztes, einen ausgezeichneten Überblick. Danach war die Beschuldigte, Ursula Heinrich, Ehefrau des Krämers Hans Hensel, die allgemein die Kramerin genannt wurde, eine seit Jahren als böse Zauberin verschriene Frau. Seitenweise wird die alte Gerichtsakte zitiert, anhand derer der Autor anschaulich darstellt, wie jene voll wachsender Angst von ihren Mitbürgern beäugte Frau es fertig bekam, einen Stein gegen sich ins Rollen zu bringen, der zur Lawine des letzten Freienwalder Hexenprozesses anwuchs.

An die 15 Jahre hatte die Kramerin ihre Mitbürger in wachsende Angst versetzt, als die Falle unversehens zuschnappte. Am Ostermontag des Jahres 1644. Viele gingen an diesem Tag zum Abendmahl, auch die Heinrich. Als sie die geweihte Oblate herunterschlucken wollte, kam sie mit der Zunge an ihre kranken Zähne. Ihr wurde schlecht und sie musste ausspucken. Gedankenschnell tat sie es auf der Rückseite des hinten offenen Altartisches. Zwei Zeuginnen aber sahen ihr Tun, starr vor Schreck. Denn sie glauben, die Heinrich habe die Hostie, den symbolischen Leib Christi ausgespien. Das jedoch war schlimmste Gotteslästerung.

Nur zögernd baute die Obrigkeit die Front gegen Ursula Heinrich auf. Diaconus Charitius musste nachhelfen. Bei der Predigt am 2. Sonntag nach Ostern umschreibt er das Ostermontagsereignis so: „Wie hoch ich mich erfreue, daß von Sonntags Palmarum bis heutigen Sonntag Misericordias Domini auf der guten Weide des heiligen Sacraments des hochwürdigen Abendmahls, 172 Schäflein geweidet, also hoch und vielmehr betrübe ich mich, daß ich erfahren muß, als solle ein stinkender Bock unter solchen 172 Schäflein sein erfunden worden, der das gesegnete Brot hinter dem Altar wieder soll ausgespuckt haben.“

Ursula Heinrich reagierte, wohl wissend, dass nur sie mit dem stinkenden Bock gemeint sein konnte, prompt. Sie stürmte nach der Predigt ins Haus des Pfarrers, drang bis zu ihm vor und verteidigte sich vehement, erklärte: „Ich habe böse Zähne, daran ich nichts leiden kann und habe mit der Zungen daran gestoßen, indem ich den Oblat heruntergeschlucket, darüber ich so viel Wasser in den Mund bekommen; und ist mir so ekelig worden, dass, wenn ich es nicht ausgespien, ich hätte brechen müssen.“

Charitius war Freienwalder Schulrektor gewesen, bevor er die zweite Pfarrstelle erhielt. Der Inhaber der ersten Pfarrstelle, Daniel Mittelstedt, wird im Zusammenhang mit dem Hexenprozess nicht genannt. Charitius scheint ein hysterischer Eiferer gewesen zu sein. Er war schnell mit Vergleichen von Teufeln und Wölfen bei der Hand und wies nun die Heinrich süffisant ab, überhörte auch ihre Beteuerung, die Hostie heruntergeschluckt, nicht aber ausgespien zu haben.

Tags darauf stand Ursula Heinrich vor dem Schöffengericht. Eindringlich beteuerte sie ihre Unschuld. Doch stand sie auf verlorenem Posten. Bürgermeister und Richter Schere und die Schöffen gedachten, den glücklichen Umstand, die Frau, die soviel Angst verbreitet hatte, endlich vor dem Richterstuhl zu haben, beim Schopfe zu packen. Als sie auch am Dienstag auf dem Rathaus erscheinen musste, wurde sie den beiden Zeuginnen der Untat gegenübergestellt. Die Frauen bekräftigten prombt, was sie gesehen zu haben meinten. Darauf schrieben Amtmann Kühnemund, der sonst mit den Stadtoberen eher in einem spannungsgeladenen Verhältnis lebte, Richter Schere und die sechs Schöffen in schönster Eintracht an die Juristenfakultät der Universität Frankfurt an der Oder. Die Frankfurter Rechtsgelehrten antworteten postwendend und ganz im Sinne der Freienwalder. Zeichen dafür, wie fest der Hexenglaube auch in den Köpfen der Gebildeteren wurzelte. Folglich begann der Prozess gegen die angebliche Hostienschänderin und Hexe bereits einige Wochen nach der Tat. Doch bald zog er sich nach furiosem Beginn in die Länge. Denn ganz so einfach war es hierzulande nicht, einer Hexe den Garaus zu machen. Ein Verteidiger hatte sich ihrer anzunehmen. Da der von Hans Hensel und Martin Steinicke – der erwachsene Sohn der Kramerin aus erster Ehe – erwählte Verteidiger Pulemann aus Wriezen Richter und Schöffen nicht passte, befahl die kurfürstliche Kanzlei dem Advokaten und notarius publicus Tobias Lindtholz, vom Berliner Kammergericht, sich der Sache der Heinrich anzunehmen. Sechzig Anklagepunkte, am Ende waren es achtzig, bienenfleißig zusammengetragen aus den Aussagen von sechsundzwanzig Zeugen, davon siebzehn Frauen, zu denen später noch einmal fünf Aussagebereite kamen, zwei Männer und drei Frauen. Einige der Zeugen gingen soweit, zu behaupten, sie hätten: „… etliche Male den Drachen hinten in ihr Haus haben einfliegen sehen.“Andere wieder wollten bemerkt haben, wie sie „einen schwarzen Bock speiste.“ Und was sollten der Drache oder ein schwarzer Bock in der überhitzt abergläubischen Phantasie der Menschen aus der Zeit vor 370 Jahren weiter gewesen sein als Satan selbst? Die Teufelsbuhlschaft aber war das schwerste Verbrechen, das man einer der Hexerei beschuldigten Frau anhängen konnte, ein Verbrechen, das nur durch das reinigende Feuer des Scheiterhaufens gesühnt werden konnte.

Auch der Anwalt der Beschuldigten wollte Zeugen aufbieten. Diese sechs Männer weigerten sich jedoch für Ursula Heinrich auszusagen. Denn Volkes Zorn richtete sich gegen alle, die für die Angeklagte Partei nehmen würden. So wird denn die stammelnde Angst der Zeugen vor einer positiven Aussage für die Heinrich verständlich, und es wird schwer, von der nur scheinbar hohen Warte der Jetztzeit auf jene Männer herabzusehen, die damals nicht über ihren Schatten zu springen vermochten, weil die Unsinnigkeiten der Heinrich, die heute wohl nur an die Stirn tippen lassen würden, damals von den meisten Menschen überaus ernst genommen wurden.

Mit der Einreichung der Verteidigungsschrift am 11. Januar 1645 bricht die Gerichtsakte ab. Jedoch enthält die Stadtrechnung des Jahres 1646 zwei Eintragungen, die wohl nur im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Ursula Heinrich gesehen werden können. Einmal schlugen vier Taler „Zum Urteil und Botenlohn nach Brandenburg“ zu Buche. Zum andern wurde eine Summe von 18 Talern für den Henker ausgewiesen. Richter Schere hatte also ein Todesurteil gefällt und es, wie in hochnotpeinlichen Sachen üblich, vom Schöffenstuhl zu Brandenburg bestätigen lassen, denn Brandenburg war der Rechtsvorort Freienwaldes. Die Höhe des Henker-Salärs spricht für ein Urteil, das auf Tod durch Verbrennen lautete. Denn schon die Errichtung des Scheiterhaufens trieb die Kosten in die Höhe. Dessen ungeachtet wird die Mehrzahl der Bürger und Einwohner dieses Urteil erhofft haben; und vielleicht hat Hans Hensel seiner Frau wirklich nur halbherzig geholfen. Die Richter der Heinrich aber wurden erleichtert von den Bürgern als Befreier der Stadt von einem unheilbringenden Übel angesehen, denn wie hieß es in der Anklage? „Wahr ist, daß wenn einer oder der andere mit gemeldter Ursula Heinrich in Zank oder Widerwillen gerathen, ihm oder den seinigen groß Unheil, Schaden und Verderb daraus erfolget und zugestanden. Und daher wahr, daß ein jeder sich vor ihr gefürchtet.“

Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die sich eindringlich im Totenbuch und in den erhaltenen Kirchenrechnungen widerspiegelt, brachte Freienwalde zwischen dem zu Ende gehenden Jahr 1636 und 1639 an den Rand seiner Existenz. Von der schweren Pestepidemie des Jahres 1598, die mehr als die Hälfte der Freienwalder, Kietzer und Tornower dahinraffte, erholten die Stadt und beide Fischerdörfer sich erstaunlich schnell in nur wenigen Jahren. Die Folgen des Krieges zu überwinden aber kostete es viele Jahrzehnte. Freienwalde war um 1640 ein zur Hälfte wüst liegender Ort. Die Armut war groß, die meisten Menschen verfügten nur über das Notwendigste. Dazu kamen neue Auseinandersetzungen zwischen dem Rat und dem seit 1641 amtierenden Amtsschreiber Erhard Kühnemund, die 1643 zu einer weiteren Verschlechterung der Position von Rat und Stadt führten. Dennoch waren die Freienwalder entschlossen, ihre geringe Habe hartnäckig gegen alle zu verteidigen, die danach griffen. Und so zeigen die letzten Kriegsjahre die Bewohner des Oderstädtchens, die lange Jahre Krieg und Plünderungen, Hungersnot und Pest durchlitten als Leute, die erbarmungslos den kurfüstlichen Landreiter zum Tor hinausprügelten, als er ihre im Neuaufbau begriffenen Existenzen durch den rigorosen Einzug als unmenschlich empfundener Steuern zu gefährden drohte.

Quellen:

BLHA Potsdam, Amt Neuenhagen, Erbregister 1604 d. Amtes Rep. 2 D. 14120

BLHA Potsdam, Amt Neuenhagen, Grundakten des Amtes Rep. 7 Nr. 71

BLHA Potsdam, Amt Neuenhagen, Generalveräußerungsplan 1810 Rep. 3 B III D 1159

Leichpredigt des Caspar v. Uchtenhagen 1603, Deutsche Staatsbibliothek

Berlin 2008/02/0214

Leichpredigt der Sophia v. Sparr 1606, Universitäts und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt urn: nbn: de: gbv: 3 : 1 – 20370 – p0008 – 8

Totenregister Freienwalde an der Oder 1598 – 1638, Pfarrarchiv Bad

Freienwalde

Kirchenrechnungen von St. Nikolai aus der Zeit von 1579 – 1643 und

1666, Pfarrarchiv Bad Freienwalde

Kirchenrechnung von St. Georg aus dem Jahr 1650, Pfarrarchiv Bad Freienwalde

Visitationsabschied für Freienwalde 1600, Abschrift des 19. Jh.s in einem Auszug,

Pfarrarchiv Bad Freienwalde

Gesamtkirchenbuch Wriezen 1595 – 1627, Pfarramt Wriezen

Kirchen-Visitations-Abschiede de 1574 et 1600 und andere Kirchen- und

Schul-Sachen zu Wriezen an der Oder, Privatbesitz

Literatur:

Fontane, Theodor, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Das Oderland, Berlin und Weimar 1991

Heller, Eduard, Geschichte der Stadt Freienwalde a. O., Freienwalde 1896

Ohnesorge, Hans, Auf den Spuren der Vergangenheit in St. Nikolai in Bad Freienwalde, in Heimatkalender 1974 für den Kreis Bad Freienwalde (Oder)

Schlimpert, Gerhard,Brandenburgisches Namenbuch, Teil 5: Die Ortsnamen des Barnim, Weimar 1984

Schmidt, Rudolf, Wriezen, Geschichte der Stadt in Einzeldarstellungen,2 Bd. Bad Freienwalde 1931/32

Schmidt, Rudolf, Bad Freienwalde (Oder) Geschichte der Stadt in Einzeldarstellungen, 2 Bd. Bad Freienwalde 1934/35

Schumann, Dirk, Bauarchäologische Untersuchungen an der Bad Freienwalder Nikolaikirche, in Bad Freienwalder Heimatkalender 2012.

Ulrich, Christian Samuel, Beschreibung der Stadt Wriezen und ihrer Umgebung in historisch-statistisch-topographischer Beziehung, Berlin 1830

Wernicke, August, Bernauer Stadt-Chronik, Bernau 1894 (1992)

Die Abbildungen aus dem Freienwalder Totenregister von 1598 – 1638 im Pfarrarchiv Bad Freienwalde wurden mit freundlicher Gehnemigung des damaligen Kirchenkreises Bad Freienwalde vom Autor reproduziert.