Die Geschichte eines Handwerksbetriebes im Oderbruch von 1928 bis 1990

Kurt Müller, Vevais:

Ich bin Kurt Müller, geboren 1928 in Vevais. Mein Vater war der Dorfschmied in sechster Generation. Von Anfang an gehörte auch der Dorfkrug zum Schmiedeanwesen. Die Pferde wurden beschlagen und die Kutscher konnten in der Zeit ein paar Biere trinken.

Im Dorfkrug wuchs ich auf, unser gesamtes Familienleben spielte sich in der Gaststube ab.

Krieg und Flucht

Wie alle Jungen in Vevais wurde ich, als die Nazis an die Macht kamen, ein begeisterter Hitlerjunge. 1944 hat man unsere ganze Klasse als Flakhelfer einberufen, wir waren fünfzehn Jahre alt. Man brachte uns in einen Ort in der Nähe von Wilhelmshaven.

Ich habe alle Angriffe mitgemacht, die da geflogen wurden, immer nachts waren wir im Einsatz. Von unseren Vorgesetzten wurden wir sehr schlecht behandelt, gedrillt und schikaniert. Wir bekamen nicht genug zu essen und waren immer hungrig wie die Wölfe. Wegen eines Briefes an meine Eltern, in dem ich das alles schilderte, kam ich vors Kriegsgericht. Die Anklage lautete: „Zersetzung der Wehrkraft“.

Zum Glück hat sich mein Geschützführer sehr für mich eingesetzt (er bekam immer die Zigaretten, die meine Eltern schickten), so dass ich nur vier Wochen Arrest erhielt. Das war mir ganz recht, denn die vier Wochen gingen ja vom Kriege ab.

Danach wollten sie mich auf ein Minenräumboot schicken. Ich wusste, das war wie ein Todesurteil. Oft genug hatte ich von oben gesehen, wie sie versenkt wurden. Nach einer Nacht Nachdenken habe beschlossen, einen Urlaubsantrag zu stellen. Ich habe meinen Marschbefehl vorgezeigt, zwei Tage Urlaub standen mir zu. Ich bekam den Stempel, obwohl der Unteroffizier in der Schreibstube wusste, wo ich herkomme und dass ich es niemals in zwei Tagen nach Hause und zurück schaffen würde.

Ich bin in den ersten Urlauberzug eingestiegen, der abfuhr. Er ging ohne Halt nach Dresden.

Die Kettenhunde, wie die Militärpolizei genannt wurde, kontrollierten mich unterwegs und stellten fest, dass mein Schein nicht nach Dresden ausgestellt war. Sie hätten mich in Dresden festgenommen, wenn wir nicht am 14. Februar 1945, einen Tag nach dem schweren Bombenangriff dort angekommen wären. Angesichts dieses rauchenden und schwelenden Trümmerhaufens, der von der Stadt übrig geblieben war, hatten selbst die Kettenhunde ihr Vorhaben vergessen.

Mühsam schlug ich mich durch, über Berlin nach Vevais. Dort war ich schon von der Militärpolizei gesucht worden. Mein Vater beschloss, mich zu verstecken, und weihte den Bürgermeister ein. Dieser deckte mich dann bei weiteren Nachfragen.

Ich ließ mich im Dorf nicht sehen, bin dann aber im April 1945 mit auf die Flucht gegangen. Unterwegs merkte die Mutter, dass sie das Wertvollste, den Schinken, in der Räucher-kammer hatte hängen lassen. Da musste ich mit dem Fahrrad noch mal zurück. Als ich aus dem Dachbodenfenster unseres Hauses schaute, sah ich die russischen Panzer schon in Thöringswerder stehen und den Wriezener Kirchturm brennend einstürzen.

Bereits drei Wochen später, Anfang Mai, waren wir wieder zurück in Vevais. Dort war die erste Aufgabe für alle jungen Leute, die Toten zu begraben. Ich habe 146 Tote begraben, hier im Dorf. Russen, Polen und Deutsche.

Nachkriegszeit

Nach dem Krieg hatten wir etwa ein Jahr lang keinen Strom und haben unter ziemlich primitiven Bedingungen wieder angefangen zu arbeiten. Die Häuser waren kaputt, die Dächer zerschossen, die Fenster raus. Das Dorf war überfüllt mit Flüchtlingen, alle von jenseits der Oder. Wir haben als erstes unser Haus instand gesetzt, was auch wieder ein Fehler war, denn kaum war es fertig, kamen die Russen und schmissen uns raus. Das Haus wurde für etwa zehn Jahre russischer Stützpunkt zur Überwachung der direkten Telefon-leitung Berlin-Moskau.

Zum Glück besaß Vater noch ein paar winzige Häuser in Vevais, in denen er früher seine Gesellen untergebracht hatte. Dort wohnte dann verstreut die Familie. Wir mussten jede Nacht durch das ganze Dorf laufen, um in unsere Betten zu kommen.

Am Anfang hatten wir polnische Besatzung, die sind ja mit ihren Panjepferden gekommen.

Da war die Schmiede hochwillkommen und wir hatten viel zu tun. Während der Zeit hat der Bürgermeister, ein Erzkommunist, meinen Eltern die Konzession zum Betreiben der Gaststätte weggenommen. Er hat auch angestrebt, dass mein Vater den Betrieb loswird.

Das wurde aber zum Glück von unserem Ortskommandanten, einem polnischen Juden, verhindert.

Der Neuanfang

Die Felder mussten bestellt werden, es gab aber keine heilen Maschinen mehr. Da hat dann unsere Stunde geschlagen, als Landmaschinenhandwerker. Die Maschinen wurden hergebracht und wir haben sie komplett zerlegt und aus dem verbrannten Zeug zum Beispiel Kartoffelroder und Mähbinder gemacht. Auch für die Neubauern, die gar nichts hatten, haben wir was zusammengebaut. Saatgetreide und Kartoffeln bekamen sie aus den Lagern, die noch von früher vorhanden waren. So konnten die Bauern eine erste Ernte einfahren.

Wir hatten unglaublich viel zu tun, weil wir aus all dem Schrott was machen mussten. Aber man hat auch gesehen, dass die Bauern wieder vorwärts kamen.

Während der Ernte musste ich auf die Felder zum Reparieren. Ich nahm mein Fahrrad, das eine Bereifung aus Streifen von alten Autoreifen hatte. Ich bin jeden Tag gefahren, von Vevais nach Sternebeck, dann runter ins Bruch und wieder zurück.

Ich musste auch, wenn wir keine Hufeisen mehr hatten, mit dem Fahrrad nach Finow in die Hufeisenfabrik. Dort hat man mir ein Dutzend Hufeisen, die waren mit einem Draht zusammengefädelt und so schwer, dass man sie kaum anheben konnte, auf den Gepäckträger geladen, und damit bin ich dann wieder nach Hause getrampelt.

Ich bin auch mit dem Fahrrad nach Sachsenhausen gefahren, weil ich nicht glauben konnte, was ich von den Konzentrationslagern gehört hatte. Was ich sah, war noch viel schlimmer. Es war furchtbar. Da ist mir alles vergangen.

Es gab auch Sonderaufgaben. Unser Berg hier oben, der Mühlenberg, stand voller zerschossener Panzer. Wir bekamen den Auftrag, die Panzer zu zerschneiden.

Zuvor mussten wir die Knochen von den Sitzen abkratzen, die waren ja verbrannt da drin, die Russen. In den Rohren der Panzer steckten oft noch Granaten. Bei uns ging alles gut, weil ich ja geübt war im Umgang mit Munition. Aber es sind damals auch noch viele umgekommen, die die Erfahrung nicht hatten.

Ich habe aus den Panzern bestimmte edle Teile ausgebaut und mit nach Hause genommen, z. B. diese Drehachsen. Aus denen und den Rohren von den 2 cm-Bordgeschützen habe ich Ölpressen gebaut. Damit haben wir Rapsöl gepresst. Aus den Bolzen von den Ketten haben wir Meißel gemacht, aus den Stahlhelmen Kochpötte. Die Ölschlangen der Panzer wurden ausgebaut, schön sauber gemacht und zum Schnapsbrennen benutzt.

Es war eine schöne Zeit damals. Wir haben ein ganz lustiges Leben gehabt. Endlich ohne Schießen und ohne Krieg. Die herumliegenden Handgranaten sammelten wir ein, um damit zu fischen. Wir warfen sie ins Wasser, die toten Fische kamen an die Oberfläche und wir konnten sie in einem Schweinebrühtrog, den wir als Kahn benutzten, einsammeln.

Hochwasser 1947

1947 hatten wir ja im Oderbruch das schlimme Hochwasser. Es stand ungefähr zwei Meter hoch und war bis nach Bliesdorf vorgedrungen. Vor dem Dorfkrug war die Bootsanlegestelle. Alle Jugendlichen, die zur Hilfe aufgerufen worden waren, sammelten sich dort.

Wir vier aus Vevais bekamen einen Spreewaldkahn zugeteilt, damit sind wir dann losgepotschert. Zuerst haben wir die Leute rausgeholt, die es nicht mehr geschafft hatten. Da haben sich dramatische Geschichten abgespielt. Die nächste Aktion war, aus den abgesoffenen Getreidespeichern das Getreide zu bergen. Manchmal haben wir auch Rehe von schwimmenden Strohmieten gerettet oder Hasen eingefangen.

Wenn wir an Häusern vorbeikamen, sind wir rangefahren und haben hineingeschaut.

In dem Ort Lederwalke hier mitten im Bruch sahen wir eine Kuh in der Küche stehen, die hatte die Vorderbeine auf dem Küchenschrank und konnte zwischen Wasserspiegel und Decke gerade noch atmen. Wir haben das Fenster rausgeschlagen, die Kuh rausgeholt, an den Kahn angebunden und sind nach Bliesdorf gerudert. Die Kuh musste hinterherschwim-men.

Ausbildung zum Handwerksmeister in der DDR

Ich habe Schlosser, Schmied und Landmaschinenhandwerker gelernt. Drei Jahre nach der Gesellenprüfung habe ich mich in der Fachschule für Handwerk zur Meisterprüfung angemeldet und alle Unterlagen eingereicht. Auf die Frage nach meiner politischen Tätigkeit habe ich: „Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr“ eingetragen. Nach drei Wochen bekam ich eine Ablehnung wegen unzureichender gesellschaftlicher Arbeit.

Nun hatte ich aber Blut geleckt und wollte den Meistertitel. Deshalb habe ich rumgehorcht, welches die billigste Partei ist. Es war die Bauernpartei, zwei Mark fünfzig im Monat. Da bin ich also Mitglied der Demokratischen Bauernpartei geworden. 1952 habe ich mich wieder beworben, die Zulassung bekommen und bin nach Weimar auf die Fachschule gezogen.

Da hatte ich wieder Pech. Während meines Aufenthaltes dort wurde die Schule in Volkseigentum überführt und am Ende war ich nicht Meister des Handwerks, sondern Meister der Volkseigenen Industrie. Die Handwerkskammer hat das nicht anerkannt

und ich musste eine neue Prüfung ablegen. Zum Schluss waren es drei Meisterprüfungen.

Streik und Verhaftung

Wer so eine volkseigene Schule besucht hatte, der wurde verpflichtet, in einem volkseigenen Betrieb die Kosten der Ausbildung abzuarbeiten. Ich habe mich nach Neustadt in Sachsen in das Landmaschinenwerk Fortschritt schicken lassen. Weil ich der Jüngste war und ungebunden, musste ich dort als Leiter die Nachtschicht übernehmen.

In der Zeit wurden die Lebensmittelkarten teilweise abgeschafft und die frei verkäuflichen Lebensmittel waren so teuer, dass die Arbeiter sie von ihrem Lohn nicht kaufen konnten.

Die Leute von der Nachtschicht beschlossen deshalb, zu streiken. Ich stand natürlich auf Seiten meiner Kollegen. Am nächsten Morgen war ich verhaftet. Es gab einen Riesenschau-prozess, auf dem sie mich zur Sau gemacht haben. Ich wurde als Saboteur und Staatsfeind bezeichnet, weil ich den Behörden den Streik nicht gemeldet hatte. Ich wurde eingesperrt, bin aber nach vielen Verhören wieder freigekommen.

Innerhalb von 24 Stunden musste ich die Stadt verlassen. Das habe ich auch gern gemacht, bin nach Berlin zurück und habe meinen Koffer und mein Bett im Westsektor, in Gesund-brunnen, deponiert. Dann bin ich nach Hause gefahren, um mich von meinen Eltern zu verabschieden. Man kann sich vorstellen, was da los war. Meine Eltern waren ja nicht mehr die Jüngsten und sie hatten die größten Schwierigkeiten gehabt, wieder auf die Beine zu kommen. Sie hatten natürlich mit mir gerechnet. Nach einer schlaflosen Nacht habe ich schließlich Bett und Koffer wieder abgeholt. Und jetzt bin ich immer noch hier.

1954 lernte ich dann meine Frau kennen, 1955 haben wir geheiratet und als erste im Dorf

ein Haus gebaut.

Zwangskollektivierung

1960 wurden ja dann in großen Kampagnen die Bauern gezwungen, in die Landwirtschaftli-chen Produktionsgenossenschaften einzutreten. Die Handwerker haben sie auch alle eingefangen.

In der Zeit verstarb mein Vater und an dem Tag, an dem die Werbekampagne ihren Höhepunkt hatte, war die Beerdigung. Die Werber haben aber die Trauergesellschaft nicht behelligt und als die Kampagne abgeschlossen war, sind sie nicht noch einmal gekommen. So haben wir unseren Betrieb behalten. So verrückt es klingt, die Beerdigung hat uns gerettet.

Ganz fürchterlich für uns war, dass die LPGen nur noch von den volkseigenen Betrieben versorgt wurden. Über Nacht waren unsere Kunden weg. Wir hatten als Schmiede und Land-maschinenmeister keine Arbeit mehr.

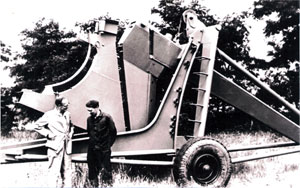

Die Kabellegemaschine und die Aufträge „von oben“

Wir mussten also etwas Neues finden und kamen in Kontakt mit der Deutschen Post. Die suchte eine Firma, die ihnen Maschinen zum Erdkabel verlegen baut. Sie schickte erst einmal eine Truppe Ingenieure und Konstrukteure, die haben sich meine Werkstatt angeguckt, da hatte ich ja noch die alte Schmiede, da haben sie abgewinkt. Aber einer sagte: „Lasst ihn doch mal ein Stück bauen.“ So ein Stück wog schon eine Tonne. Wir haben also die erste Kabelverlegemaschine gebaut, auf den Millimeter genau, sie war topp in Ordnung. Danach hatten wir sehr viel zu tun. Die Maschinen gingen bis nach Vietnam und Sibirien. Ich konnte mich auch gegenüber den volkseignen Betrieben durchsetzen, weil deren Kabelleger immer bloß 10 Stunden gehalten haben, dann waren sie kaputt.

Mit den Kabellegemaschinen haben wir auch die Enteignungswelle 1972 überstanden.

Ich hatte nur gut ausgebildete Leute, ungefähr zehn Mann, mehr durften wir nicht beschäftigen. Anfangs durften wir nur drei beschäftigen, das wurde alles von oben bestimmt.

Auch die Aufträge wurden uns von oben zugewiesen. Zum Beispiel, dass wir Filmentwicklungsautomaten bauen sollten.

Es gab in der DDR solche Dienstleistungseinrichtungen, die die Filme für die Bevölkerung entwickelten. Da standen so zehn Frauen mit Gummischürzen, Gummistiefeln und langen Gummihandschuhen. Die hatten immer zwei Filme in der Hand, die haben sie in Tontöpfe getaucht. Dann haben sie bis acht oder zehn gezählt, die Filme rausgehoben und in den nächsten Topf getaucht. Über Jahrzehnte wurde es so gemacht. Dann aber hat die Regierung beschlossen, das muss anders werden. In Berlin gab es einen Automaten, der im Westen eingekauft worden war. Da hat sich einer beigemacht und hat gezeichnet, wie der gebaut war und so sind dann die Nachbauten entstanden. Nur hatten wir keinen Edelstahl, wir mussten Plaste und Elaste nehmen. Wasserhähne haben wir aus PVC geschnitzt.

Verluste

Am Ende ist mir das ganze Ding aber doch noch aufs Bein gefallen. In der Wendezeit hatte ich für eine Viertelmillion Maschinen fertig, aber meine Auftraggeber waren über Nacht weg. Da habe ich das alles mit dem Brenner kaputt geschnitten und auf den Schrott geworfen. Für meinen Verlust von 250000 Mark habe ich dann von der Treuhand 3000 Mark Entschädigung bekommen.

Unsere letzte Arbeit landete auch auf dem Schrott, aber sie wurde uns noch bezahlt. Wir hatten jahrelang für die Armee Bauelemente für die Auspuffanlagen von Panzern hergestellt. Zuletzt kam ein großer Auftrag, für den wir eigentlich genügend Zeit hatten. Aber plötzlich erhielten wir einen Anruf vom Ministerium für Nationale Verteidigung, dass die Teile vier Wochen früher ausgeliefert werden müssten. Wir haben alles andere stehen- und liegenlassen, noch Fremdfirmen einbezogen und sind, als alles fertig war, mit ein paar Lastzügen losgefahren, zum Zentrallager für Panzerersatzteile.

Ich wunderte mich sehr, dass dort die Schlagbäume alle hoch waren, vorne stand nur noch ein Offizier, alle Pförtnerhäuschen waren leer. Er kam freundlich ran und grüßte, ich habe ihm den Lieferschein gezeigt. „Ja, sagte er, fahren sie mal geradeaus, da stehen die Schrottcontainer, da schmeißen sie mal alles rin“.

Der uns da so gedrängt hatte, der hat wahrscheinlich gewusst, was kommt, der wollte, dass wir unser Geld noch kriegen. Unser Liefertag, das war der Tag der Grenzöffnung. Zu Hause im Fernsehen haben wir sie dann auf der Mauer tanzen sehen.

Sonnhild Siegel und Martin Braband

Weitere Beiträge: <<< Rezension: Geburtsort Vevais