Sommerschule für Landschaftskommunikation, Oderbruch Museum Altranft, 1.-5. Juli 2025

Mitwirkende: Fabian Bestmann, Jasmin Falke, Laura Freiwald, Samira Irion, Philip Karnatz, Yozo Koch, Jan-Niklas Kusitzky, Lilly Lauterbach, Skadi Lange, Ronja Lehmkuhl, Pia Ludwig, Henrike Mietzelfeld, Lukas Nitsch, Kel Petry, Darion Pölzer, Anni Rudolph, Henryk Sabrautzki, Alma Schirm, Luise Unser, Anne Wolff

Betreuer: Dr. Kenneth Anders, Lars Fischer, Prof. Dr. Jens Hoffmann, Prof. Dr. Uta Steinhardt. Eine Kooperation der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde und der Hochschule Neubrandenburg mit dem Oderbruch Museum Altranft

Löst sich die Erwerbsarbeit von dem Ort, an dem wir leben, dann werden Kleinstädte und Dörfer zu Wohngebieten. Meist verschwinden zudem noch die Geschäfte, Friseursalons und die Kneipen, da auch diese lokalen Einrichtungen von überregionalen Versorgungsnetzen ersetzt werden. Im Zuge eines solchen Strukturverlustes verändert sich auch das Zusammenleben.

Wo einst die gewachsene Gemeinschaft mit all ihren Konflikten und Herausforderungen das Miteinander der Menschen formte, ist es nun die Nachbarschaft von Leuten, die mehr oder weniger zufällig am selben Ort wohnen. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, ob dieses Zusammenleben von gegenseitiger Offenheit und Interesse geprägt ist oder in Misstrauen, gegenseitiger Kontrolle und Sprachlosigkeit mündet.

Im Oderbruch, so zeigen unsere Befragungen zum Jahresthema NACHBARSCHAFT, dominiert erkennbar die erste Spielart: In den meisten Orten sind die Menschen hier gut in der Lage, ihr Zusammenleben selbst zu organisieren und dann auch gelingen zu lassen. Die Ordnungsämter werden nur selten in Anspruch genommen, Wohlwollen und Gelassenheit bestimmen bei aller Zurückhaltung – die von Außenstehenden gern als Einsilbigkeit oder Unfreundlichkeit interpretiert wird – das Bild. Tatsächlich hat das verhaltene Auftreten der Oderbrücher seinen Grund in einem Schutzbedürfnis: Die Qualität des Zusammenlebens lässt sich nur im Informellen, durch Vorsicht und schrittweise gewährtes Vertrauen sichern. Von zwei Faktoren scheint es abzuhängen, ob die gegenwärtigen Nachbarschaften einzelne Elemente des alten Dorf- und Kleinstadtlebens bewahren und weiterentwickeln können:

Erstens: Es werden dafür Menschen benötigt, die sich engagieren und gezielt in Formen der Begegnung, des Austauschs und der gegenseitigen Hilfe investieren. Dafür sind oftmals spielerische Anreize nötig, die die Nachbarn zum Mitwirken anregen und sie in Interaktion bringen: Feste, Umzüge, Sport und Musik. Selbst die freiwilligen Feuerwehren lassen sich nicht auf die örtliche Gefahrenabwehr reduzieren, sondern sollten als ernsthafte gesellschaftliche Spielform interpretiert werden.

Zweitens braucht es aber auch Orte, an denen die Begegnungen stattfinden können, und zu denen alle Bewohner möglichst im Sinne einer lokalen Öffentlichkeit Zutritt haben. Dies können öffentliche Bänke, Sportplätze, Gemeindezentren, Kirchen oder die letzten Läden sein. Diese Orte zu bewahren oder zu entwickeln, ist wiederum Gegenstand des persönlichen Engagements einzelner, die andere einladen und motivieren, an ihrer Gestaltung mitzuwirken.

In einer Sommerschule erkundeten wir dieses Spannungsfeld zwischen den Menschen und ihren Orten in fünf Orten anhand von Interviews und Beobachtungen: in Hohensaaten, Wriezen, Neutrebbin, Letschin und Lebus. Aus den Ergebnissen entstanden eine kleine Zeitung und diese Ausstellung als Beitrag zum Jahresthema NACHBARSCHAFT.

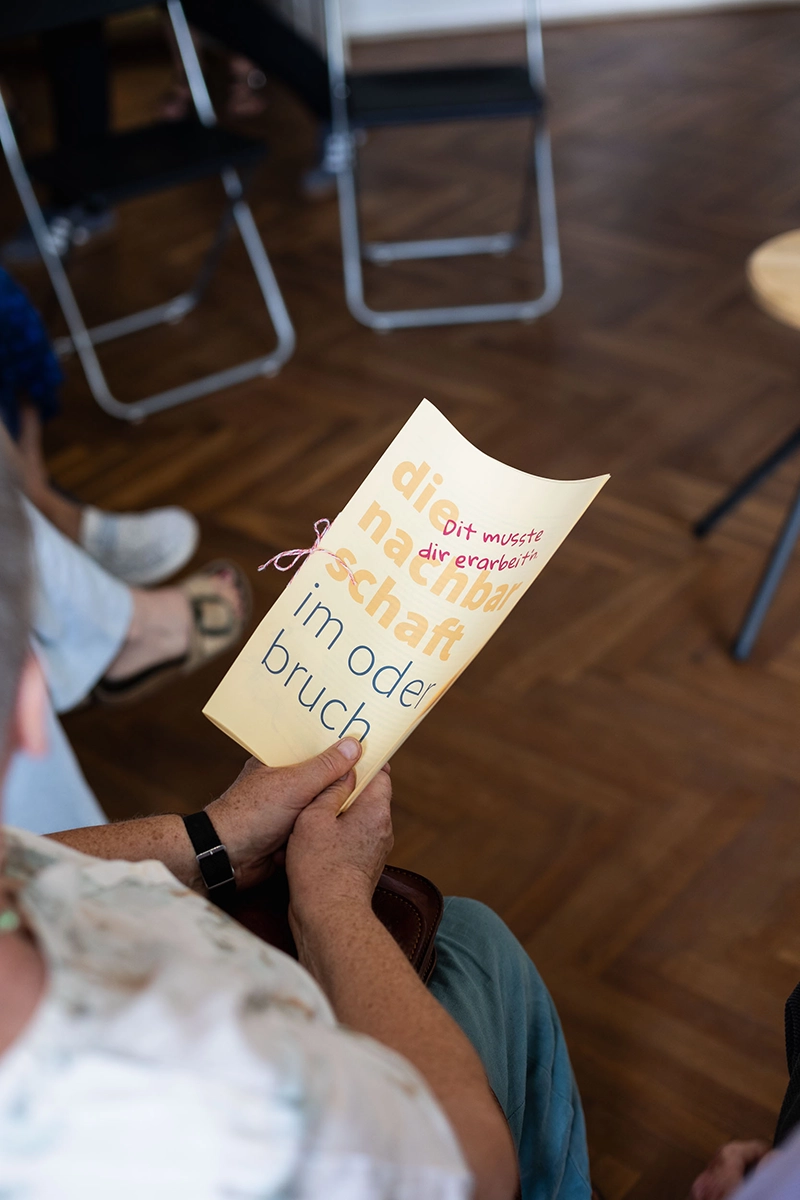

Nachbarschaftszeitung

Willkommen im Oderbruch!

Schaffst du es, hier Wurzeln zu schlagen? Siehe selbst … Du willst aufs Land ziehen und entscheidest dich für das Oderbruch. Würfel dich durch die Landschaft und lasse dich auf ihre Herausforderungen und die Menschen ein. Darfst du dreimal während des Spiels an Ort und Stelle verweilen, hast du genug Zeit im Oderbruch verbracht und kannst sesshaft werden.

Spielt ihr in einer Gruppe, gibt es zwei Möglichkeiten das Spiel zu gewinnen: Entweder du schaffst es als Erster, Teil der Nachbarschaft zu werden (insgesamt 3x verweilen). Sollte das keinem von euch gelingen, gewinnt derjenige, welcher sich als letzter im Oderbruch aufhält. Du hast eine schöne Zeit hier mit der Nachbarschaft verbracht, dich zieht es jedoch trotzdem weiter.

Fotos A. Schirmer